「オーディブルを始めたけど、聴いても内容が全然頭に入らない…」

「『ながら聴き』できるのが魅力なのに、集中できなくて結局、何を言っていたか忘れてしまう…」

そんな悩みを抱えていませんか?

しゅん

しゅんAudible(オーディブル)は、スキマ時間を活用できる便利な「聴く読書」サービスですよね!

でも、実際に使ってみると「記憶に残らない」「理解できない」と感じる方も少なくありません。

まさに僕自身も最初はそうでした。

通勤時間や家事の合間にオーディブルを聴いてみたものの、気づけば「あれ?今何の話だったっけ?」と内容を思い出せないことが何度も…。

しゅん

しゅん読書好きの僕としては、仕事中や作業の隙間時間にこの便利なサービスを最大限に活用したいと思い、様々な方法を試行錯誤してきました。

結論から言うと、いくつかの原因を理解し、適切な対策やコツを実践すれば、オーディブルの内容をしっかり頭に入れることは可能です!

特に「再生速度の調整」や「聴く環境の工夫」は効果を実感しやすいでしょう。

この記事は、僕自身もオーディブルで「頭に入らない」経験状態に悩み、様々な方法を試してきた経験から、その原因と具体的な解決策を徹底解説します。

しゅん

しゅんこの記事を読めば、以下の点がすべて分かります。

- オーディブルの内容が頭に入らない主な原因

- 集中力を高め、記憶に定着させるための具体的な対策とコツ

- Kindle(電子書籍)との併用など、効果的な活用テクニック

- オーディブルが向いている人・向いていない人の特徴

- オーディブルを最大限に活用するためのヒント

オーディブルが頭に入らない!と悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。

- 動画や音楽などのサブスクの活用術を研究中

- アマゾンプライムやiCloudなどを愛用してます。

- この他スマホのSIMや家電レンタルなどの活用術も紹介中

- 実際に使って感じた魅力や、便利な使い方などを詳しくレポートしています。

なぜオーディブルは頭に入らないのか?【使ってわかった理由⑤選】

そもそもオーディブルが頭に入らない主な原因は、聴き方だけでなく、環境やコンテンツ選択、オーディオブックの特性が複合的に絡み合っていることが多いです。

しゅん

しゅん僕自身がオーディブルを利用してみて、頭に入らない!と悩んでいた時に原因を分析してみた結果、下記のようなものがあると感じました。

- 視覚情報なしに「聴く」こと自体が難しい

- 一度に聴きすぎて、肝心の内容が記憶に残らない

- 集中できない環境やながら聴き

- 自分に合わない再生速度 (ペース)

- コンテンツと興味・関心が合わない

しゅん

しゅん僕自身が影響が大きいと感じた順番に、原因を5つ解説していきます。

もし同じような悩みを抱えている方にとって、共通する部分が多いかもしれません。

原因① 視覚情報なしに「聴く」こと自体が難しい

僕自身が一番の理由として感じたのは、書籍やテキストなどの視覚情報無しに、理解するのが難しいことです。

しゅん

しゅんそもそも目で文字を追う読書と違い、音声だけのオーディブルでは内容を構造的に捉えたり、重要な部分を視覚的に確認したりすることができません。

オーディブルを聴いている途中に他の作業をしていたり、パッと他の考えが浮かんだりすると、話の流れを見失ったり、登場人物を混同したりしやすくなります。

実際、最初にオーディブルを聴き始めた時は、ラジオのように聞き流すように使っていましたが、全く記憶に残りませんでした。

しゅん

しゅんなぜならビジネス系の本をオーディブルで聴いていると、章立てや全体構造が掴めず、それぞれがどう関連しているのかわからなくなるんですよね。

紙の本なら「あの図表があったページ」と視覚的に思い出せるのに、音声だけだとその手がかりがありません。

もちろん、僕自身の特性や得意な事として耳で聴いて理解するよりも、目で見た方が内容を理解できると言う部分が有るかもしれません。

しゅん

しゅんオーディブルでは、この視覚的記憶の助けを借りられず、聴覚情報は一方的に流れていくため、理解できなかった部分を見直す(聴き直す)のも、紙の本や電子書籍より手間がかかります。

このような部分が、僕がオーディブルが頭に入らない!と感じる1番の原因かもしれません。

原因② 一度に聴きすぎて、肝心の内容が記憶に残らない

またオーディブルを使い始めた始めの頃に、一度に聴きすぎたことが記憶に残らない原因と1つだと感じます。

しゅん

しゅん僕自身がオーディブルを使い始めた時は、3ヶ月間無料のキャンペーン中でした。

できる限り、この期間に多くのオーディオブックを聴いて元を取ろうと感じて、毎日多くの本を聞くようにしていました。

しかし、一度に長時間聴き続けたり、聴きっぱなしで内容を振り返らなかったりすると、情報はどんどん忘れ去っていきます。

しゅん

しゅん以前は「1冊丸ごと聴き終えた!」という達成感だけで満足していましたが、数日後に内容を思い出そうとしてもほとんど記憶に残っていないことに気づきました。

ここで、本の内容を自分のものにするには、単に「聴く」だけでは不十分だと気づいたんです。

実際、脳科学を調べてみると、エビングハウスの忘却曲線という実験結果があり、学習した内容は24時間後には約70%も忘れてしまうとされています。

人の記憶は「時間が経つほど忘れてしまう」ものです。

エビングハウスはこの時間と記憶の相関関係における実験を行い、1日後には74%

1週間後には77%

1か月後には79%の記憶を忘れてしまうことを、この忘却曲線にて示しました。

エビングハウスの忘却曲線 – 一般社団法人 日本経営心理士協会

このように、新しい情報は繰り返しや復習なしには長期記憶に定着しません。

この点を理解せずに、とにかく多くのオーディオブックを聞くだけで、内容を復習したり、復習しない点が、僕が頭に残らない!と感じた大きな原因だと感じます。

原因③ 集中できない環境やながら聴き

通勤中や家事をしながら聴けるのがオーディブルの魅力ですが、複雑な作業や騒がしい環境では、どうしても音声への集中力が散漫になりがちです。

しゅん

しゅん先ほどのオーディオブックを数多く読むのと同様に、意識が他の作業に向いていると、内容は右から左へ抜けてしまいます。

オーディブルを使い始めた当初、「在宅ワーク中にビジネス書を聴けば時間を有効活用できる!」と思っていました。

しかし、仕事に集中していたり、他の事に気を取られ、内容を全く記憶していないことがしばしばありました。

しゅん

しゅんこのようにマルチタスクのようにオーディオブックを聞こうとしても、全く頭に残らないことを実感しました。

- 複雑な作業と同時に聴くと、どちらも中途半端になる

- 仕事に集中したり、他のタスクが気になるなど、注意が必要な環境では記憶力が低下

- 「ながら聴き」中に重要な内容が出てきても、集中して聴けない

- 脳が常に注意を分散させられる状態では、内容を深く処理できない

人間の脳は「マルチタスク」が得意ではなく、実際には「タスクスイッチング」といって、複数の作業を素早く切り替えているだけと言われています。

このスイッチングのたびに注意力は分散され、記憶の定着率は大きく下がります。

このように集中できない環境や状況でオーディブルを聞くことが、頭に残らない原因と1つだと感じます。

原因④ 自分に合わない再生速度 (ペース)

標準の再生速度が遅すぎると感じると退屈して集中力が途切れ、逆に速すぎると内容を理解する前にどんどん進んでしまいます。

しゅん

しゅん自分にとって快適なペースでないと、頭に入りにくくなります。

最初はオーディブルの再生速度が、自分の理解に影響を与えると気がついていませんでした。

スピードが速い・遅いは、聞く時の感覚というか、聴きやすいスピードであればOKと思っていたんですよね。

しゅん

しゅんしかしスピードを調整してみて、標準速度(1.0倍)だと「もっと早く」と焦りを感じて集中できず、逆に2.0倍以上にすると内容が頭に入らなくなると感じるようになりました。。

試行錯誤の結果、僕自身は、内容の難易度によって1.2〜1.5倍の間で調整するのが最適だとわかりました。

しかしこれは本当に個人差があり、通常の会話速度(約150〜200語/分)よりも速い速度で聴ける人もいれば、ゆっくり聴かないと理解できない人もいるハズです。

そのためもしオーディブルで内容が頭に入らない方は、再生スピードを調節してみると、理解度に違いが生まれるかもしれません。

原因⑤ コンテンツと興味・関心が合わない

他にも興味を持てないジャンルや、内容が難解すぎる書籍を選んでしまうと、集中して聴き続けるのは困難です。

しゅん

しゅん僕自身の経験として、オーディオブックを読んでいて、面白くないと感じると、脳は自然と他のことを考え始めてしまいます。

注釈が多い本も、音声だけでは理解しにくい場合があります。

そのため「話題になっているから」という理由だけで選んだビジネス書が、自分の現在の関心事と全く合っておらず、無理して聴いても内容が頭に残らなかった経験があります。

しゅん

しゅん興味のない内容を聴くのは、まるで外国語の映画を字幕なしで見ているような感覚でした。

また、オーディブルに向いている本と向いていない本があると感じます。

- 図表や画像に説明が依存している実用書

- 数式やコードが多く含まれる専門書

- 注釈や脚注が多い学術書や研究書

- 複雑な構造を持つ参考書や辞典類

- 手順や図解が多いハウツー本やマニュアル

個人的には専門書やビジネス書よりも、小説などの方がナレーションを聞きながら楽しく読書ができると思います。

しゅん

しゅんこのように、オーディオブックのコンテンツを選び、理解しよう!と強く思いながら聴くよりも、楽しく聴いて慣れていった方が、良いと感じます。

では、実際にオーディブルを使ってみて頭に入れるにはどうすればいいのか?効果的なコツを次の項目でき解説していきます。

オーディブルを頭に入れるコツ【使ってわかった集中力を高める効果的な対策】

解説してきたように頭に入らない!と感じる原因は、音声だとイメージしにくい、ながら聞きだと頭に残らないなど5つの原因がありました。

しゅん

しゅん一方で、オーディブルを2年以上愛用してきて、試行錯誤の末に見つけた「頭に入る」聴き方のコツもあると思うようになりました。

- 自分に合うジャンル・本を選ぶ

- イヤホンを活用するなど聴く環境を整える

- 再生速度を調整して自分だけの「最適速度」を見つける

- 「ながら聴き」するならは単純作業とセットで行う

- 一時停止・ブックマーク・メモを活用して能動的に聴く

- アウトプットで記憶に定着させる

- 【最重要】Kindle/テキスト併用で理解度を劇的アップ!

以上7つの対策を実践すれば、オーディブルの内容は格段に頭に入りやすくなります。

しゅん

しゅん全てを一度に取り入れる必要はなく、自分に合った方法から少しずつ試してみましょう。

オーディブルを頭に入れるには、聴く環境の整備、再生速度の最適化する、能動的に聴く、そしてテキスト情報との組み合わせが効果的です。

僕自身が実際に経験して見つけた方法を順番に紹介するので、自分に合った方法を見つけて試してみましょう。

対策① 自分に合うジャンル・本を選ぶ

まずは最初の対策は、興味のあるジャンルや、ストーリー性のある小説などから試してみることです。

しゅん

しゅんオーディブルの内容を頭に入れるための第一歩は、適切なコンテンツ選びです。

- ストーリー性のある小説

- 体験談や自伝

- 事例重視のビジネス書

- シンプルな自己啓発書

- 優れたナレーションの作品

自分の興味や目的、音声学習の特性に合った本を選ぶことで、集中力と理解度が大きく変わります。

例えば、小説やストーリー形式のビジネス書などは、ナレーションの音声で聴くと臨場感が増し、理解しやすくなります。

しゅん

しゅん一方、専門書など難易度が場合は、オーディオ形式だとイメージがしにくく、より理解しにくいと感じています。

僕自身、オーディブルを聴き始めた当初に「頭に入らない!」と感じた大きな原因が、オーディオブックとして難易度が高い書籍から始めたことでした。

難易度が高いオーディオブックが全く頭に入らず、気楽に読める小説から聴き始めたら、むしろプロのナレーターによる朗読だと、テキスト読み上げソフトより格段に集中しやすく感じまました。

しゅん

しゅん小説だと、覚えよう!覚えよう!という意識を持たずに、ナレーターの声質や話し方に任せてストーリーを楽しんでいたのが良かったのかもしれません。

もちろん、オーディブルを使い始める前は、この本をナレーションで聴きたい!などの意識を持って始めることが多いかもしれません。

しかし、個人的には難易度が低くて短めの小説から読み始め、オーディブルに慣れるところからスタートすると、いいのかな?と感じています。

対策② イヤホンを活用するなど聴く環境を整える

次にオーディブルで頭に残る聴き方をするにはイヤホンなど聞く環境を整えることも重要です。

しゅん

しゅん僕はフリーランスとして仕事をしているので、カフェや公共スペースで作業することも多いです。

そんな時はイヤホンを活用するのが重要で、特に集中したい場合はノイズキャンセリング機能のついたAirPods Proなどは本当に役立ちます。

周囲の会話や環境音を遮断し、オーディブルの世界に没入できるので、周囲の雑音が気になる場合は、ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンは非常におすすめです。

しゅん

しゅんただし最近は、オープンイヤータイプのイヤホンを使うことが多くなりました。

ノイズキャンセリング機能のついたイヤホンは、集中したい時には非常に便利ですが、長時間装着すると耳が疲れる点が好きになれませんでした。

その点で耳穴を塞がないオープンイヤーのイヤホンは、長時間付けていても耳が疲れない点が個人的に気に入っています。

しゅん

しゅん音漏れの不安や雑音が気になる人には不向きですが、ある程度周りの音も聞こえて、耳が疲れない点が、今は最適なイヤホンかな?と思っています。

このように、イヤホンを使ってオーディブルを利用する場合、使うイヤホンをしっかり選ぶことで、オーディブルをより快適に利用することができます。

対策③ 再生速度を調整して自分だけの「最適速度」を見つける

次に、実際にオーディブルを聞くときのコツを紹介します。

しゅん

しゅんオーディブルの再生速度を調整して、自分だけの最適なスピードを見つけることが重要です。

- まず1.0倍から始める

- 0.1倍ずつ速度を上げる

- 内容を理解できる限界の手前で調整

- ジャンルや難易度で速度を変える

- 集中できる速度を見つける

速度調整のポイントは、「心地よい挑戦レベル」を見つけることです。

再生速度を0.1倍ずつ調整していき、「少し速いかな?」と感じるくらいのスピードを見つけましょう。

しゅん

しゅん退屈と感じない程度に速く、かつ理解できなくなる手前の速さが理想的で、内容の難易度によって変えるのも有効です。

というのも再生速度は単なる好みの問題ではなく、脳の情報処理速度との相性の問題だと言われています。

標準速度(1.0倍)が必ずしも全ての人にとって最適とは限らず、僕の場合は1.3〜1.5倍速が集中しやすく頭に入りやすいと実感しています。

しゅん

しゅんジャンルによっても違いがあり、フィクションや物語性のある本は1.3倍、ビジネス書や自己啓発本は1.5倍程度かな?と思って調節しています。

このように再生スピードを調節することで、自分に最適な速度を見つけることがオーディブルが「頭に入る!」と感じつコツです。

対策④ 「ながら聴き」をするなら単純作業とセットで行う

ながら聴きでオーディブルを活用するときは、セットで行う作業に注意するのがおすすめです。

しゅん

しゅん散歩、単純な家事(皿洗い、洗濯物干し)、単調な運動など、頭をあまり使わない作業となら相性が良いと感じます

逆に、メール作成や複雑な思考が必要な作業との併用すると、僕のように「頭に入らない!」と感じる可能性があるので注意が必要です。

- 散歩やジョギング

- 皿洗いや洗濯物干し

- 庭仕事や掃除

- 通勤電車(混雑していない時)

というのも、脳の認知能力は、複雑な作業に使われると音声コンテンツを処理する能力が低下すると言われています。

一方で単純な身体活動は逆に、血流を促進し脳の活性化につながるため、聴取体験を向上させる可能性があるのです。

しゅん

しゅん「ながら聴き」は、他の作業の複雑さやルーティンワークなどの違いによって、理解度が大きく変わると感じています。

運動や家事など高い集中力が必要ない作業なら、耳で聴くことに対する注意力は大きくなるので、自分の日常の中で「単純作業」と「オーディブル」の最適な組み合わせを探してみましょう。

対策⑤ 一時停止・ブックマーク・メモを活用して能動的に聴く

自分がしっかりと理解したい!内容を把握した!と感じるオーディオブックほど、能動的に聴くことが理解するコツです。

しゅん

しゅん一時停止・ブックマーク・メモなどの機能を活用して、「なるほど」と思った箇所で一時停止し、ブックマークをつけるのがおすすめです。

- 重要ポイントで一時停止

- 内容を自分の言葉で言い換える

- ブックマーク機能を活用する

- 簡単なメモを取る

- 質問を考えながら聴く

しゅん

しゅん私が犬の散歩中に実践している方法は、Apple Watchでオーディブルを操作することです。

重要なポイントが出てきたら、手首のタップで一時停止し、その内容を自分の言葉で言い換えてみます。

この他にも、iPad miniのメモにポイントをまとめていくことも、理解が深まると感じています。

しゅん

しゅんオーディブルの場合は書籍と違って文章が目に見えないので、自分の中で理解した内容を文章にアウトプットする点がメリットです。

一言一句書き写すのとは違って、自分の理解した内容をメモ書きしていくので、理解度が多くなると感じています。

このように、自分で積極的に内容を理解していくための機能を活用すると、理解度が大きく深まると思います。

対策⑥ アウトプットで記憶に定着させる

前項で少し触れましたが、アウトプットすることは非常に重要なポイントです。

しゅん

しゅんオーディブルを聴いている際にメモを取るだけでなく、仕事や生活で実践したりすることで、記憶への定着率が飛躍的に高まります。

- 学んだ内容を誰かに説明する

- SNSやブログで感想を発信

- 要約ノートやマインドマップ作成

- 実践して結果を記録

- 内容に関する質問を作成

学習心理学の「アウトプット効果」によれば、インプットした情報をアウトプットすることで、記憶の定着率は2〜3倍になると言われています。

単に聴くだけでなく、その内容を自分の言葉で表現することで、深い理解と長期記憶への転送が促進されるのです。

しゅん

しゅんアウトプットの方法は人それぞれです、誰かと議論する、要約ノートを作る、実践して結果を記録する、SNSで共有するなど、自分に合った方法を見つけましょう。

私の場合、オーディブルで聴いた内容を活用してブログの記事の中に取り込んだり、仕事で活用しつつアウトプットすることで、情報の定着率が格段に上がりました。

他者に説明するつもりで書くことで、自分の理解が曖昧な部分が明確になり、より深い理解につながっている感じます。

しゅん

しゅん重要なのは「受け取った情報を自分の中で組み立て直す」という点で、この意識を持てば、理解度が大幅にアップするのかな?と感じます。

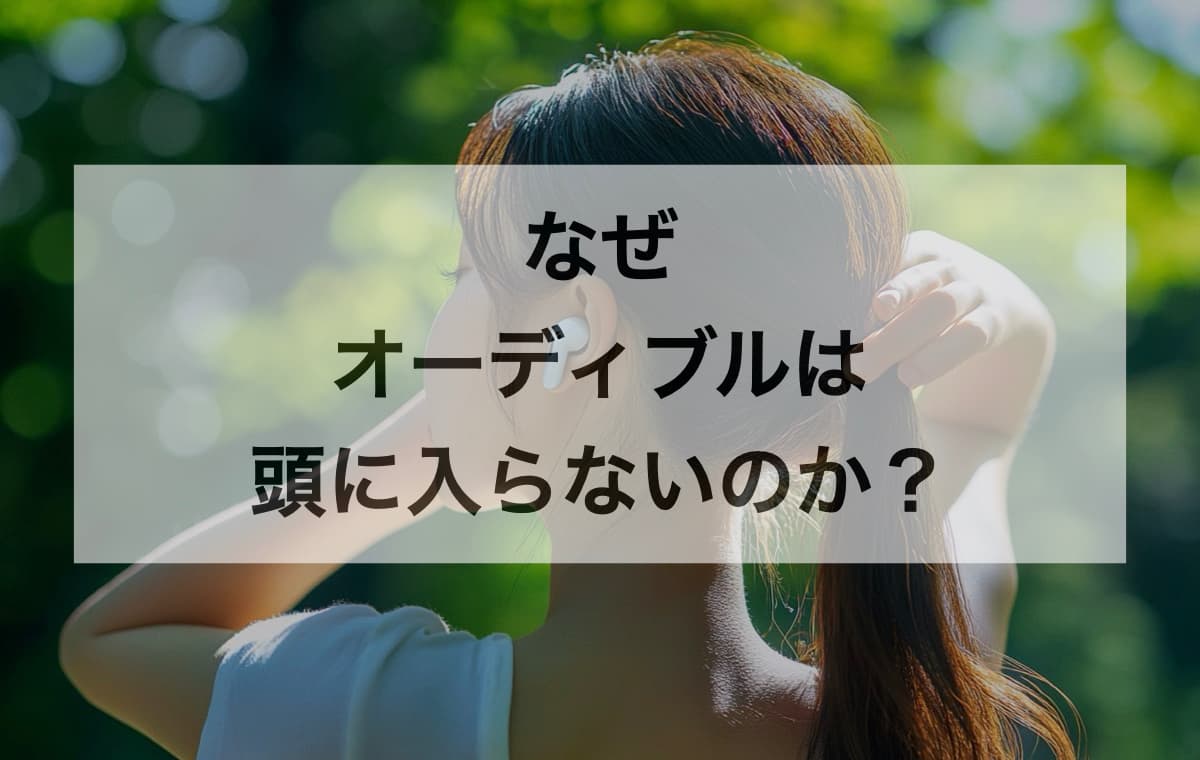

対策⑦ 【最重要】Kindle/テキスト併用で理解度を劇的アップ!

最後に、一番重要なコツだと感じるのはオーディブルで聴きながら、同じ本のKindle版や紙の書籍を目で追う方法です。

しゅん

しゅん視覚情報が加わることで理解度が格段に上がり、音声がペースメーカーとなって集中力も維持しやすくなります。

- 同じ本のKindle版を用意

- 再生速度は目で追える範囲に

- 重要箇所はハイライト機能を活用

- 図表は視覚的に確認

しゅん

しゅん実際、音声で聞こえている内容とテキストを同時に利用することで、理解度は大幅にアップすると感じます。

学校で先生の解説を聞きながら、教科書を読んでるイメージで、個人的に非常に理解度がアップすると感じます。

僕が活用しているApple製品を活用した最強の組み合わせは、iPadでKindleを開きながらオーディブルを聴くという方法です。

しゅん

しゅん音声と視覚情報が同時に入ることで、理解度が劇的に向上しますし、特に図表や複雑な概念を含む本では、併用方法が非常に効果的です。

理解度を高めたい重要な本には、この方法をぜひ試してみてください。

オーディブルがおすすめなのはどんな人?【おすすめできない人も紹介】

解説した通り、オーディブルが「頭に入らない!」問題は、活用方法を変えるコツがあり、その方法を使うと、理解度が深まると感じています。

しゅん

しゅんフリーランスとして働く私自身、オーディブルで時間を有効活用できている一方で、全ての人に合うわけではないと実感しています。

| 向いている人 | 向いていない人 |

|---|---|

| 通勤時間や移動時間が長い人 家事や運動など、単純作業をする時間が多い人 目が疲れやすい、細かい文字を読むのが辛い人 新しい読書体験や「ながら学習」に挑戦したい人 どちらかというと耳からの情報処理が得意な人 | 視覚的な情報を重視する人 自分のペースでじっくり読みたい人 聴覚からの情報処理が苦手な人 マルチタスクが苦手な人 複雑な内容を学習したい人 |

順番に掘り下げて解説します。

オーディブルがおすすめな人

オーディブルは通勤時間や移動時間が長い人にとって、特におすすめだと感じます。

しゅん

しゅん移動時間や待ち時間など、これまで「無駄な時間」と感じていた隙間時間が価値ある「インプット時間」へと変わるハズです。

- 通勤時間や移動時間が長い人

- 家事や運動など、単純作業をする時間が多い人

- 目が疲れやすい、または老眼などで細かい文字を読むのが辛い人

- 新しい読書体験や「ながら学習」に挑戦したい人

- どちらかというと耳からの情報処理が得意な人

しゅん

しゅん僕の場合、犬の散歩をしながらビジネス書を聴くという組み合わせが最高に使い勝手がよ体験になっています。

体を動かすことで気分がリフレッシュされ、アイデアが湧きやすくなる効果も実感しています。

犬の散歩だけでも楽しいですが、その間に知識を増やすことができるのは、オーディブルの最大の魅力ですね。

しゅん

しゅん他にも家事や単純作業との相性も抜群です。

皿洗いや掃除、衣類の整理などの作業は、手と体は働きますが、脳にはあまり高度な処理は必要ありません。

この状態でオーディブルを聴くと、意外なほど集中できることに気づくでしょう。

しゅん

しゅんこの時はHomePod miniを利用していて、スピーカーから高音質の音声で聴くことができるので、快適です。

しゅん

しゅんまた夕方や夜の時間帯など、目が疲れた時に書籍を読むのは”しんどい”時も重宝します。

長時間のデスクワークやスマホ画面をみているとかなり目が疲れますが、目を休ませながら、読書できるのは大きなメリットです。

特に耳からの情報処理が得意な「聴覚優位タイプ」の人は、オーディブルとの相性が抜群でしょう。

① 「視覚優位」…情報を「見て記憶する」のが得意

認知特性とは – 総合教育センターのホームページ – 宮城県

② 「言語優位」…情報を「読んで記憶する」のが得意

③ 「聴覚優位」…情報を「聞いて記憶する」のが得意

このように通勤などの移動時間やながら作業を行う隙間時間、認知特性などの相性が良い人にオーディブルは非常に便利に使えるはずです。

\\オーディオブックが読み放題//

もしかしたら、他の方法が良いかもしれない人

他にもオーディブルより他の読書スタイルが合っている人もいて、そのタイプの方は慎重に検討するのがおすすめです。

しゅん

しゅん例えば、僕のように視覚的な情報の処理が得意な「視覚優位タイプ」の方は、文字やレイアウト、図表などの視覚情報が重要な手がかりとなります。

- 視覚的な情報を重視する人

- 自分のペースでじっくり読みたい人

- 聴覚からの情報処理が苦手な人

- マルチタスクが極端に苦手な人

- 複雑な内容を学習したい人

この他にも図や表が多用される専門書や、空間的な配置が意味を持つ本は、紙やKindleなどの視覚媒体の方が理解しやすいでしょう。

しゅん

しゅん僕自身、視覚的な構造を把握することが重要な内容のプログラミングの解説書や図表が多い技術書については、Kindleか紙の本を選んでいます。

視覚的な構造を把握することが重要な内容は、耳だけでは理解しづらいと感じるからです。

他にも自分のペースでじっくり読み進めたい方や、頻繁に前のページに戻って確認したい方にとっては、オーディブルの一方向的な進行が制約に感じられるかもしれません。

しゅん

しゅん前後に戻ったり先送りしたり、繰り返し読み返しがしたい!と感じる場合は、書籍やKindleの方が操作性に優れています。

他にもついつい「聞き流してしまう」ことが多いなら、オーディブルだけよりも併用してテキストを読むなどの対策が必要かもしれません。

このように自分のスタイルに合わせると、オーディブル以外の読書方法があっている場合もあります。

自分に合っているか判断する方法

オーディブルが自分に合っているかどうかは、実際に試してみるのが一番確実です。

しゅん

しゅん無料体験を活用して、異なるジャンルの本や、異なる状況(家事中、移動中、運動中など)で聴いてみることをおすすめします。

僕自身は最初に、難しいビジネス書を読み始めて全く頭に入らず、挫折しかけましたが、簡単な小説を読むようになり、コツを掴むことができました。

初めは集中力が続かなかったものの、再生速度や聴く環境を工夫するうちに、徐々に頭に入るようになってきたのを実感しています。

しゅん

しゅんこの経験をもとに、オーディブルとの相性を見極めるための質問をまとめてみました。

- 講義や会話からの情報習得は得意?

- ラジオやポッドキャストをよく聴く?

- 活用できる「ながら時間」はある?

- 目の疲れを感じることが多い?

- 読書時間の確保に悩んでいる?

しゅん

しゅん上記の質問に多く「はい」と答えた方は、オーディブルとの相性が良い可能性が高いでしょう。

特に時間の有効活用を重視する方や、多忙な日々を送っている方にとっては、オーディブルが新たな経験の始まりになるかもしれません。

もちろんすべての読書をオーディブルに置き換える必要はありません。

しゅん

しゅん僕の場合、主に移動中はオーディブル、集中して学びたい時はKindle、特に大切な本は紙で購入するという使い分けをしています。

このように使い分けることで納得感も高まるので、1つの読書スタイルとして試してみると、印象が大きく変わるかもしれません。

耳で聴くオーディブルと目で読む読書を比較してみた【メリットとデメリット】

解説した通り、オーディブルと従来の読書、どちらが良いというわけではなく、それぞれにメリット・デメリットがあります。

しゅん

しゅん僕自身の経験からは、両方の読書スタイルには明確な特徴があると感じています。

| 比較項目 | オーディブル (聴く読書) | 書籍やKindle (目で読む読書) |

|---|---|---|

| メリット | ながら聴き可能 目が疲れない 場所を選ばない | 自分のペースで読める 図表の確認が容易 内容を遡りやすい |

| デメリット | 頭に入りにくい場合がある 読み飛ばしにくい 図表が見れない | 目が疲れる 手がふさがる 場所を選ぶ場合がある |

| 記憶定着 | 工夫が必要 | 視覚情報が多く有利な面も |

表を見ると一目瞭然ですが、オーディブルと通常の読書には明確な違いがあります。

しゅん

しゅん僕自身がフリーランスとして時間の有効活用を常に考えると、オーディブルの「ながら聴き」できる点は非常に魅力的です。

一方で、理解度という点では、読み進める時間は必要なものの、書籍やKindleの方がイメージを膨らませつつ読める点はメリットが大きいと感じます。

実際、オーディブルを利用し始めた頃は「頭に入らない!」という点に大きな課題を感じていました。

しゅん

しゅんしかし先ほど解説した通り「頭に残るコツ」を実践することで、かなり不満感は解消しています。

- 速度調整で集中力を維持

- メモを取りながら聴く

- 重要箇所で一時停止して反芻

- 学んだ内容をすぐに誰かに話す

- Kindleとの併用読書

しゅん

しゅんやはり耳で聴くオーディブルと目で読む書籍やKindleの読書は、それぞれ違いがあるので、状況に合わせて選ぶのが良いのかな?と感じます。

単純に本の種類や移動中や単純作業中はオーディブル、集中して深く理解したい箇所はテキストで、といった使い分けがおすすめです。

それぞれの特性を理解し、目的に合わせて選ぶことが重要だと思います。

しゅん

しゅん個人的な使い分けとしては、物語性の強い小説や流れるように読めるビジネス書はオーディブル、参考資料として何度も読み返したい専門書はKindleや紙の本を選んでいます。

- 小説・エッセイ → オーディブル

- ビジネス書(事例中心)→ オーディブル

- 実用書・ハウツー本 → Kindle/紙

- 図表多めの専門書 → Kindle/紙

- プログラミング書 → Kindle/紙

もちろん最も効果的な方法は、オーディブルとKindleを併用する「マルチモーダル学習」と呼ばれる方法です。

同じ本をオーディブルで聴きながらKindleで目で追うという方法は、視覚と聴覚の両方から情報が入るため、記憶定着率が格段に向上します。

しゅん

しゅんこのように最終的には、どちらが優れているかではなく、状況と目的に応じて最適な方法を選ぶ柔軟さが大切だと思います。

知識を得ながら、実生活で活用していくために、それぞれ相性の良い方法を選べばいいのかな?と考えています。

まとめ ー 工夫次第で「頭に入る」!オーディブルを最大限に活用しよう

オーディブルが「頭に入らない!」と感じた悩みから、解決するコツまで僕自身の経験から紹介しました。

しゅん

しゅんその原因を知り、再生速度の調整、環境整備、テキスト併用などの対策を試すことで、聴く読書の効率は格段に向上します。

オーディブルとの付き合いが始まって約2年、最初は全く頭に入らず諦めかけた私が、今ではオーディブルとKindleなどを使い分けて、楽しく読書ができるようになりました。

そんな中で、オーディブルの使い方で悩んでいる方は、下記の方法をまず試して欲しいです。

- 再生速度を0.1倍ずつ調整

- 静かな環境や単純作業と組み合わせ

- 内容を自分の言葉で言い換える

しゅん

しゅんオーディブルを活用することで、僕のフリーランスとしての生産性と知識の幅を大きく広げてくれました。

最初は頭に入らなくても、諦めずに工夫することで必ず道は開けます。

新たな知識との出会いが、きっとあなたの人生をより豊かなものにしてくれるはずですよ!

\\オーディオブックが読み放題//